刘怀荣、宋亚莉合著的《魏晋南北朝乐府制度与歌诗研究》(修订本),近期由上海古籍出版社推出精装版(2023年5月版)。本书原为教育部人文社会科学重点研究基地——中国诗歌研究中心重大项目《汉魏六朝乐府机构沿革与乐府诗关系研究》子课题的结项成果,也是该中心重大项目成果丛书之一,由商务印书馆初版于2010年8月。

商务印书馆2010年8月版

本次修订对初版中的一些错误、缺漏做了订正和补充,对引文注释做了全面校正,也补充了商务版出版以来作者对一些问题的新认识。修订本为中国海洋大学中国传统文化研究中心和“古代文学与传统文化”重点研究团队系列成果《蠡海文丛》之一,得到中国海洋大学一流大学建设专项经费和国家社会科学基金重点项目“魏晋南北朝乐府歌诗表演及文体综论”(20AZW006)的资助。

上海古籍出版社2023年5月修订版

一、作者简介

刘怀荣,山西岚县人,文学博士,博士生导师,曾任青岛大学二级教授,现为中国海洋大学“繁荣人才工程”二层次特聘教授,古代文学学科和“古代文学与传统文化”重点研究团队负责人,中国传统文化研究中心主任,校学术委员会委员,《中国海洋大学学报》编委。集刊《古典文学研究》《青岛文化研究》主编,兼国家一级学会乐府学会副会长。主要研究魏晋南北朝唐代文学、中国诗歌与诗学、中国传统文化。出版《赋比兴与中国诗学研究》《魏晋南北朝大文学史》(第一主编)《魏晋南北朝歌诗研究》《中国传统文化导论》《儒家思想与传统文化研究》《以文化人——齐鲁文化与中国人文智慧》等著作30余部(含合著),在《文学遗产》《文学评论》《文艺研究》等刊物发表论文百余篇。两次获教育部人文社科三等奖,四次获山东省社科优秀成果及优秀教学成果一等奖,《魏晋南北朝歌诗研究》入选国家哲学社会科学成果文库。

宋亚莉,女,山东青岛人。中国人民大学古代文学博士,山东大学古典文献学博士后,青岛大学文学与新闻传播学院副教授,硕士研究生导师。主要从事先秦两汉文学和中国古典文献研究。主持完成教育部人文社科青年项目1项,独立主持山东省社科规划重点项目2项。在《文献》等刊物发表论文30余篇,多篇被《高等学校文科学术文摘》等转载。出版《东汉晚期士人活动与文学批评》等著作,参与完成的著作《魏晋南北朝歌诗研究》入选2019年度国家哲学社会科学成果文库。获2012年、2021年度山东省社会科学优秀成果一等奖(分别排第二、第三)、独立获青岛市社会科学优秀成果一等奖。

二、修订本简介

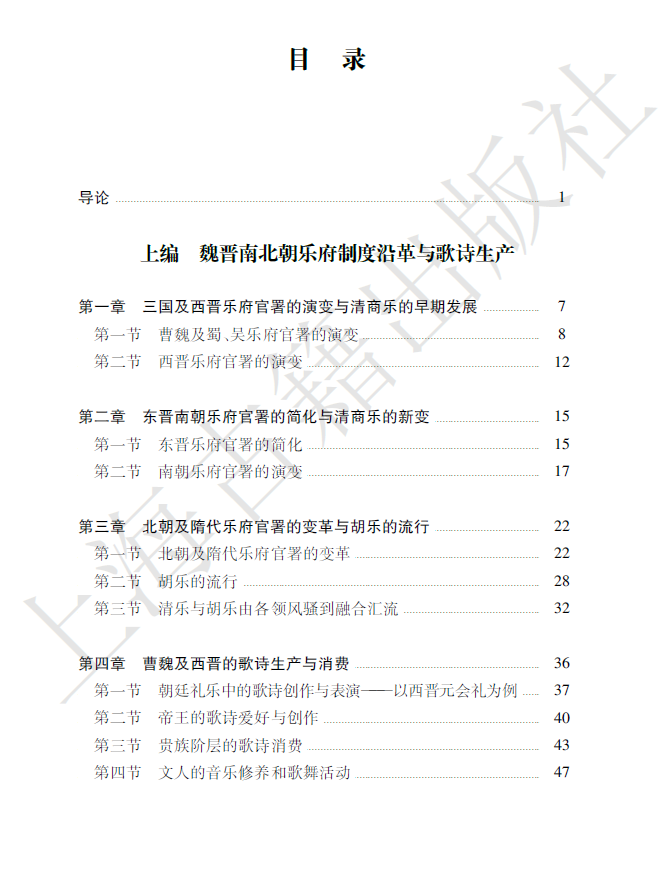

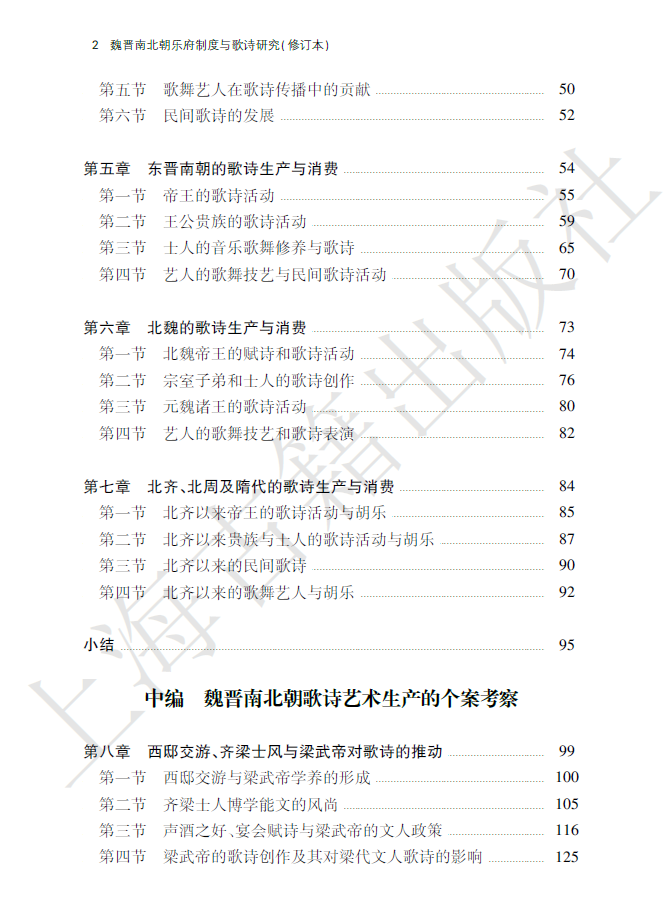

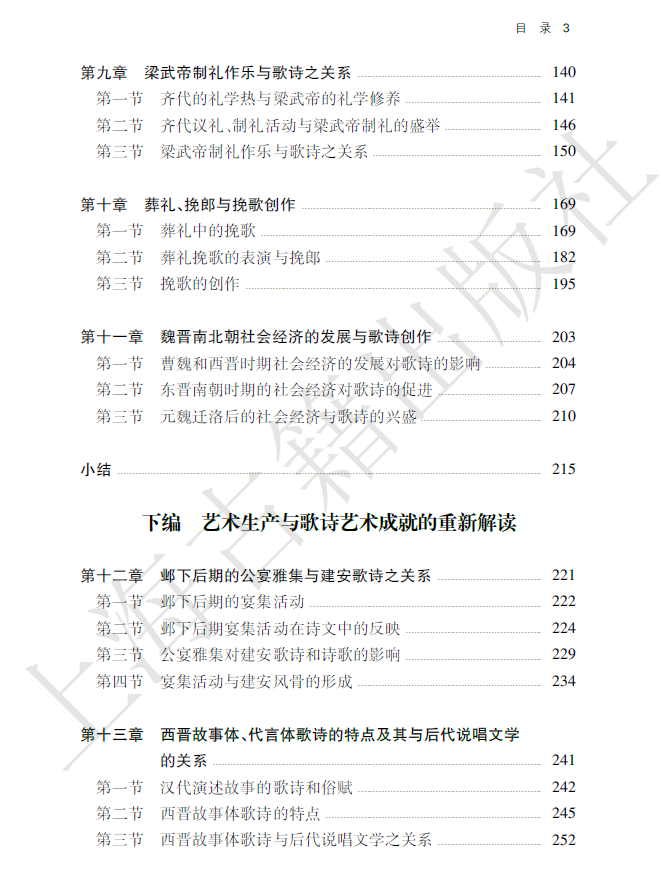

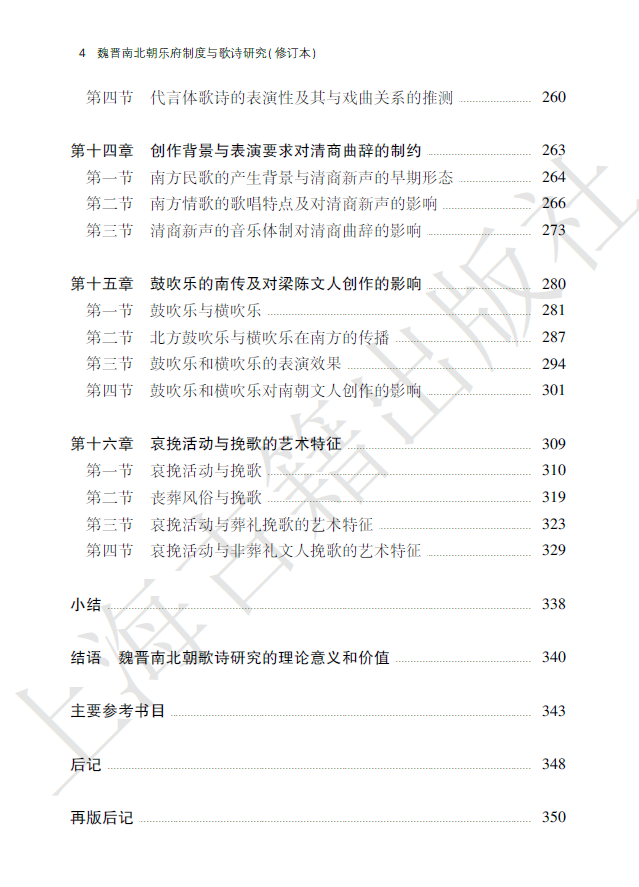

全书分为上、中、下三编,共十六章,32.3万字。上编七章,主要探讨乐府官署对歌诗的促进和影响,考察这一历史时期歌诗艺术生产和消费的实际状况和文学史上一些长期被忽略的问题。中编四章,从时代风尚、帝王的推动、礼制的需求及经济的促进等方面,对歌诗及相关问题进行个案研究,力求在某些问题上有所深入。下编五章,立足歌诗文本,对魏晋南北朝时期的音乐、表演活动与歌诗关系进行尝试性探讨。

目录

主要观点

1.朝廷礼乐的需求是歌诗艺术繁荣的重要前提,宫廷王室与贵族世家是歌诗的主要消费者;文人是歌诗创作的主体,艺人是歌诗表演的主体;来自西北少数民族的胡乐,则以其独特的魅力对魏晋南北朝歌诗艺术产生了重大的影响。这六大要素在歌诗的发展中缺一不可。前三者更是歌诗发展最直接的动力。

2.竟陵王萧子良开西邸,有力地促进了当时博学能文的社会风尚;梁武帝萧衍以帝王之尊,不仅通过赋诗、隶事等活动借以发现、选拔人才,而且亲自参与歌诗创作和乐曲改造,在歌诗改制方面做了很多卓有成效的工作,为歌诗创作提供了良好的环境。

3.与梁武帝制作新礼的活动相配合,梁代文人和艺人完成了《江南弄》、《上云乐》、《梁雅歌》及一批舞曲的创制、改编,还为三朝礼创作了大量歌诗,把礼学家、文士和艺人的精神创造有机地融为一体,极为典型地体现了实用的朝廷礼乐对于歌诗的直接促进,对后来歌诗产生了深远的影响。

4.魏晋南北朝时期,挽歌作为葬礼必不可少的组成部分进一步制度化,有时帝王甚至亲自创作挽歌。这在客观上构成了挽歌创作的现实动力,进而影响到非葬礼的文人挽歌的风行,使挽歌成为数量庞大的一种特殊歌诗。

5.送葬、拜墓等哀挽活动对葬礼挽歌有着非常直接的影响,挽歌与哀挽活动之间的关系,其实也是社会礼制影响文学艺术特征的一个显例。这对于传统的文学史研究来说,具有重要的学术价值和补充意义。

6.曹魏的屯田制,西晋的占田法、元魏的均田制和三长制,使经济得到全面复苏。这是魏晋南北朝各类歌诗全面兴盛,以及歌诗艺术达到较高水平必不可少的前提。

7.汉晋时期的故事体歌诗,与后来的说唱文学(变文、诸宫调、弹词、子弟书等)及戏曲,多改编自同类的历史故事,并有诸多的艺术共性。故三者之间渊源颇深。

8.受音乐限制和民间情歌的左右,清商曲辞在形式体制上不同于汉魏歌诗,多是五言四句的短篇。这既是唐代成熟的绝句的源头,也是中国诗歌以短篇为主的重要原因之一。

北方鼓吹曲、横吹曲南传后,催生了拟乐府边塞诗的创作,创造出一种柔情与壮采兼得的新文学类型,直接揭开了唐代边塞诗兴盛的序幕。

创新之处

1.以全新的思路对歌诗艺术做了深入的研究。与以往把歌诗等同于诗歌的做法不同,本书从表演艺术的角度对歌诗所做的研究,除关注作者和文本外,还考虑所配音乐的特点、接受者的自身修养、表演者的技艺水平,乃至乐器、服饰、演出环境、当时欣赏习尚等多种要素。这些问题在传统文学史研究中,迄今为止仍是有待深入探讨的。全书从史料的耙梳,到理论的探讨都属于拓荒性的工作,具有鲜明的开创性。

2.对建安文学提出新的解说。以往的研究多从战乱的角度来解释建安文学“慷慨悲凉”审美特征形成的原因,本书首次指出,建安时期的宴集活动及凄唳慷慨的流行歌诗——清商三调曲,是造成建安文学“慷慨悲凉”审美特征的重要原因之一。

3.对歌诗研究新领域的开拓。把乐府制度、胡乐等纳入到研究视野中,探讨它们对歌诗艺术特征的影响,不仅对更全面深入地认识歌诗具有重要意义,也拓展了歌诗的研究领域。

4.对传统文学动力说的重新思考。本书认为朝廷礼乐需求、帝王、贵族、文人创作、艺人参与、胡乐的渗透,是影响歌诗艺术发展的六大要素,特别是前三个要素,是歌诗艺术发展不可缺少的动力。换言之,歌诗艺术发展的动力,远远超出了作者意图的范围,而与纯文本的文学创作有本质的不同,这在一定程度上可纠正传统文学发展动力说的偏颇。

5.对说唱文学和戏曲起源的重新解读。对说唱文学和戏曲的抒情特质,以往多以为是受早熟的诗歌影响所致,本书认为,歌诗是这种影响得以实现的直接途径。歌诗与说唱文学、戏曲之间的相互渗透需要给予充分的考虑,歌诗对后起的说唱文学和戏曲有着非常重要的影响,这在以往的研究中关注不够。

对娱乐与文学关系的重新认识。大分裂的魏晋南北朝之所以成为歌诗发展的全盛期,与社会各阶层普遍的娱乐需求是分不开的。离开“娱乐”二字,很难对魏晋南北朝的歌诗,甚至诗歌给出更合理的解释。这意味着我们需要对娱乐与文学的关系,及娱乐对文学的积极影响给予重新的思考,同时也在文学研究中引入重视娱乐的研究思路和方法。

三、刘怀荣:《蠡海文丛》序

《蠡海文丛》为汇集中国海洋大学中国传统文化研究中心及“古代文学与传统文化”重点研究团队系列成果之总称,将由上海古籍出版社陆续推出。

“蠡海”者,“以蠡测海”之省称。其命名,首先考虑的是“海”在民族文化中的特殊含义。概言之有三:

一曰:“凡地大物博者,皆得谓之海。”(段玉裁《说文解字注》)自古以来,我国长期以农耕为主,安土重迁而难得亲近大海。在很长的历史时期里,人们对海的认识多偏于想象。如《尔雅·释地》按距我们生活区域由远及近的顺序,有所谓“四极”“四荒”“四海”之名。其中的“四海”,指的是“九夷、八狄、七戎、六蛮”。与此相应,先秦以来的典籍也多以“四海之内”指古代华夏族统治之疆域;以“四海之外”指超出这一范围,辽远无际、更广大乃至未知的空间。如荀子论王道理想,以“四海之内若一家”(《荀子·王制》)“国家既治四海平”(《荀子·成相》)为标志。管子以“上通于天之上,下泉于地之下,外出于四海之外,合络天地以为一裹”(《管子·宙合》)谈论宇宙之构成。都将“海”视为广阔无边的空间概念。

二曰:“海不辞东流,大之至也。”(《庄子·徐无鬼》)这是海的本义。《说文解字》也说:“海,天池也,以纳百川者。”可见,在古人眼中,容纳了极大数量的水,是海的重要特点。“观于海者难为水”(《孟子·尽心上》)“江海不择小助,故能成其富。”(《韩非子·大体》)都是从“多水”的角度立论。“天下之水,莫大于海,万川归之,不知何时止而不盈;尾闾泄之,不知何时已而不虚”(《庄子·秋水》)庄子此论,尤为典型。

三曰“(江海)能为百谷王。”(《老子》)、“万川归之”的自然现象,为大海赢得了有类于王者的崇高地位。“江汉朝宗于海”(《尚书·禹贡》)“沔彼流水,朝宗于海”(《诗经·小雅·沔水》)的经典表述,都体现了对海近乎宗教式的尊仰。

海也被借指知识和学问,故“学海”也是“海”的重要含义之一。赵翼“学海迷茫未有涯,何来捷径指褒斜”(《瓯北集》卷三十五《上元后三日芷堂过访草堂……》)的诗句,谈到了身处至大无边、包蕴无穷之“学海”中特有的“迷茫”,这或许也正是古今“蠡海”者共同的体验吧!

中国海洋大学以海洋类学科见长,在海洋之地位日显重要的今日,可谓适逢良机,而作为一所综合性大学,补足人文学科发展的短板,也成为必须面对的课题。文、史为人文学科的核心内容,其典籍浩如烟海,名家代有其人,而我校文、史专业中断多年,近年来虽有较大改观,但与国内兄弟院校相比,仍有不少差距。这正是我们致力于“蠡海”之业,启动此《文丛》的初衷。非不知力之弱,愿以此为起点,日积月累,薪火相传,庶几可集腋而成裘,积“蠡”以测“海”,为我校文史之兴,一尽绵力。“不积小流,无以成江海”(《荀子·劝学》),前贤高论,自当涵泳;“海纳百川,取则行远”,八字校训,亦需铭记。愿与诸同仁,勉力前行,“蠡海”于万一。虽不能至,心向往之。

是为序。

2020年11月15日草于青岛

《蠡海文丛》第一辑已出著作书影

四、修订本结语——魏晋南北朝歌诗研究的理论意义和价值

本书从史料的爬梳,到理论的探讨,所做的工作还比较粗疏,一些重要问题还没有展开,但在对某些问题初具轮廓的探究中,我们对魏晋南北朝歌诗研究所体现出来的特殊意义和价值,及其在中国文学史上的独特地位,依然有一些新的发现和新的体会。意犹未尽之余,愿在对全书进行简要总结的同时,也借此话头谈一点题外的感发。

作为表演艺术的歌诗,首先是一种精神文化产品。依调作辞和选辞配乐,大约是它的两种主要生产方式;雅与俗则是它的两种不同类型。但无论依调作辞,还是选辞配乐;也无论是与雅乐相配,还是与俗乐结合的歌诗,都不仅仅是为了抒发或表现歌辞创作者的某种情怀。与一般的诗歌相比,它所涉及的问题、诉求的对象和产生的艺术效果,都要复杂得多。我们除了要关注作者和文本外,还必须考虑所配音乐的特点、接受者的自身修养、表演者的技艺水平、设计和指挥者的导演能力,乃至乐器、服饰、演出环境、当时欣赏习尚等多种要素。各种条件都达到一流,且诸要素合理配合,是一场水平高、深受欣赏者欢迎的歌诗演出必备的前提。换言之,歌诗的艺术美是在歌诗消费活动及表演者和观赏者的互动中表现出来的,而绝不仅仅是依靠作为歌辞的书面语言来实现。因此,歌诗的语言表达艺术和语言所传达的内涵,只是我们衡量一首歌诗艺术水平的多种标准之一,而传统的研究恰恰把后者当作了唯一的标准。这样的一种思路,对于歌诗研究来说显然是不合适的,也是亟待改变的。

就魏晋南北朝而言,乐府官署在雅乐生产及俗乐雅化的过程中居于至关重要的地位。而朝廷礼乐需求,帝王、贵族、文人、艺人的热爱和参与,胡乐的渗透等,又在其中发挥着不可或缺的作用。这六个方面甚至可以说是影响歌诗艺术发展的六大要素。特别是前三个要素,在歌诗活动中所发挥的作用尤其不能忽视。因为作为一种精神消费产品,歌诗的发展在很大程度上受到市场需求的左右。而在把欣赏歌诗表演作为一种特权标志和人生享受的古代社会,帝王和贵族是政治权力和经济权力的双重垄断者,是最有资格享受声色之美,也是最有能力左右市场的人物。朝廷礼乐则是在国家意志的支配下进行的政治-艺术活动,财力、物力和人力都会根据它的需要而进行适当的配置。因此,在歌诗活动中,文人、艺人虽然是直接的创作和表演者,但是,他们与包括胡乐在内的后三个要素,在歌诗活动中却是处于从属地位的,他们是根据前三者的需求和好恶,对外来的胡乐进行相应的吸收和改造,从而完成创作和表演的。歌诗作者和表演者当然可以有个人的发挥和创造,但是这种艺术性的发挥和创造,只能在符合前三要素之要求的前提下进行,它与纯文本的文学创作是有本质的不同的。这意味着歌诗艺术发展的动力,远远超出了作者意图的范围。

从文体性质的角度而言,歌诗是介于作为语言艺术的诗歌与作为表演艺术的说唱文学和戏曲之间的一种特殊的文学类型。它既兼有二者各自的某些特点,也是连接二者的一个枢纽所在,三者在文学发展史上始终存在着深层的潜转、交融和互动关系。比如汉晋故事体歌诗,即是以诗歌的形式演述故事,其所演述的故事,不仅在之后的变文等说唱文学中得到更为细致的敷衍,在戏曲中有普遍的回响,在诗歌中也同样成为诗人们吟咏的常见题材。而汉晋故事体歌诗本来就不是很突出的叙事性,在南朝清商乐的影响之下,进一步向抒情化的方向发展。这对于中国文学抒情性民族特征的最后定型,无疑起到了重要的推动作用。

以往我们更多地把后起的说唱文学和戏曲的抒情特质归因于早熟的诗歌的影响,而从本书的研究中则可发现,通过歌诗向说唱文学和戏曲直接辐射,是这种影响得以实现的另一个重要途径。因此,我们无论是讨论歌诗的影响,还是探究说唱文学和戏曲的源头,都有必要对它们之间的相互渗透给予充分的考虑。这也启发我们,中国文学的不同门类和不同文体之间,并没有那么森严的壁垒,回到原生态、在一个网状关联的前提下进行综合研究,是非常必要的。

雅乐主要是用于朝廷特定的礼仪,俗乐则几乎都与娱乐活动分不开。这无论在社会上层,还是在民间都不例外。从这个意义上来说,娱乐实际上就是魏晋南北朝歌诗主要的功能,或者说歌诗本是社会娱乐活动的产物。而源于娱乐动机、用于娱乐场合、最后在反复表演的娱乐节目中定型的歌诗,自始自终都是以娱乐为本质的。教化、劝世的崇高目的是它不愿担当,也担当不起的。大分裂的魏晋南北朝之所以成为歌诗发展的一个全盛期,与社会各阶层普遍的娱乐需求是分不开的。上至一代雄才曹操、亡国昏君陈后主,下至南方都邑的“歌声舞节”(《南齐书》卷五十三《良政传》,中华书局1972年版,第913页),北国街陌的“聚戏朋游”(《隋书》卷六十二《柳彧传》,中华书局1973年版,第1483页)。都充分地显示出在这个战乱频仍的时代,人们对歌舞娱乐的需求依然达到了“何时节而不作此声”(《北齐书》卷四十七《酷吏传·宋游道传》,中华书局1972年版,第653页)、须臾不可暂离的地步。因此,离开“娱乐”二字,我们恐怕很难对魏晋南北朝的歌诗,甚至诗歌给出更合理的解释。如果硬要以儒家“诗教”作为唯一的标准,那我们只能象大多数的唐人一样对它给予彻底的否定。而如果我们承认唐人的片面性,则势必需要对娱乐与文学的关系,及娱乐对文学的积极影响给予重新的思考,同时,也在文学研究中引入重视娱乐的研究思路和方法。

上述数端,只是我们感受较深的几个方面,有些貌似题外话,其实原本不离本题。就我们粗浅的管见,魏晋南北朝歌诗研究的理论价值和意义,当然远不止这些。然剧有终结,言不尽意,本书的思考只能就此打住。不当之处,还望读者诸君不吝赐教。

编辑:鞠岩 陈丽娜